このサイトを読んでいる方の多くは、これから人事評価制度を新たに作る、あるいは人事評価シートなどを見直したいと考えている中小企業の経営者、または人事担当者だと思います。

この章は「給与制度や人事評価制度についての知識はあるが、実際の作り方を知りたい」というリクエストを意識して執筆しました。

もし、起業して間もなくて、給与体系や人事評価制度について初めて考えるという方は、最初に「4.人事評価制度を初めて作成する場合(創業初期)」から目を通してください。

また、ご不明な点などありましたら、お気軽にメールやお電話でお問合せください。原岡(著者)が直接応対いたします。

(1)「給与・人事評価制度のストーリー」を考える

給与・人事評価制度を作るための最初の手順は「給与・人事評価制度のストーリー」を考えることです。

現在の給与体系、人事評価制度を振り返り、改善したいこと、矛盾点、近い将来を見据えた新たな方針などについて検討します。

次の手順で進行すると分かりやすいでしょう。

現在の給与体系、人事評価制度を振り返り、改善したいこと、矛盾点、近い将来を見据えた新たな方針などについて検討します。

次の手順で進行すると分かりやすいでしょう。

① 現在の給与、組織、働き方の問題点や矛盾点を整理する

私が人事評価制度コンサルのご依頼をいただいて最初にすることは「現状把握」です。これが「給与・人事評価制度のストーリー」を作るための土台となります。

オリジナルのチェックリストに沿って、経営者や人事担当者へ次のようなことを確認します。

上記のことは、現状についてのヒアリングなので難しいことはありません。決まっていない場合は、決まっていないことが確認できればOKです。

そして、最後に「現在の人事評価制度の問題点や矛盾点」と「今後の組織の変化の予想」をお聞きします。ここがとても重要で、経営者の考えていることをしっかり受け止めて新しい給与体系・人事評価制度作成の礎とします。

オリジナルのチェックリストに沿って、経営者や人事担当者へ次のようなことを確認します。

- 賃金規程(給与規程)

- 業務内容と組織体制、役職、等級

- 決算月(年度)と昇給、昇格、評価のタイミング

- 就業時間、所定労働時間、休日、有給休暇

- 現在の給与のルール(月給、インセンティブ、賞与)

- 人事評価シートとその評価体制

- 給与(年収)推移のイメージ

- 残業の実態について

- 退職金について(基本給との連動)

上記のことは、現状についてのヒアリングなので難しいことはありません。決まっていない場合は、決まっていないことが確認できればOKです。

そして、最後に「現在の人事評価制度の問題点や矛盾点」と「今後の組織の変化の予想」をお聞きします。ここがとても重要で、経営者の考えていることをしっかり受け止めて新しい給与体系・人事評価制度作成の礎とします。

② さまざまな働き方がある

経営者と人事担当者からのヒアリングの後は、さまざまな働き方について話しをします。

ビジネスモデルによってはアルバイトを多く雇用した方がよい場合、ジョブ型の給与制度が合っている場合など、働き方も一つではありません。特に中小企業は、正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員を有効に活用することが重要になります。

また、社員によっては、プレーイングマネージャーとしてバリバリ働くタイプ、仕事はできるが管理職には向かないタイプ、一定のレベルで成長が止まってしまうタイプなど個性もさまざまです。

このようなことを経営者と話しながら、どのような給与体系・人事評価制度がその会社に合っているかイメージします。

ビジネスモデルによってはアルバイトを多く雇用した方がよい場合、ジョブ型の給与制度が合っている場合など、働き方も一つではありません。特に中小企業は、正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員を有効に活用することが重要になります。

また、社員によっては、プレーイングマネージャーとしてバリバリ働くタイプ、仕事はできるが管理職には向かないタイプ、一定のレベルで成長が止まってしまうタイプなど個性もさまざまです。

このようなことを経営者と話しながら、どのような給与体系・人事評価制度がその会社に合っているかイメージします。

③ 優秀な社員のキャリアパスを考える

ある程度現状が分かったら、次は優秀な社員のキャリアパスについて考えます。

優秀な社員には良い待遇で気持ちよく仕事をしてもらい、会社のリーダーとして期待します。しかし、期待をしている優秀な社員が「給与が低すぎる」という理由で退職してしまうおそれもあります。それではいったいどの位給与を支給すればよいか、ということを整理するのです。下記の「基本シミュレーション表」のように新入社員から定年までのキャリアパスのイメージを作成します。

【表】1_基本シミュレーション表(別窓表示)

この基本シミュレーション表のサンプルは、多くの中小企業が導入している、経験と能力に応じて基本給が少しずつアップするタイプです。

ジョブ型や成果主義の給与・人事評価制度を検討している場合も優秀な人材がどのように成長(等級や役職、あるいは業績アップ)するか、そしてその時の給与額をまとめた一覧表を作成します。

※基本シミュレーションの具体的な作り方は、後述を参考にしてください。

最初に優秀な社員のキャリアパスについて考える理由は、上限(優秀な社員のキャリアパス)のイメージを作ってしまえば、他の社員はその基準以下になるので、後は必要に応じてシミュレーション表を作成すればよいのです。

私のコンサルでは、優秀な人材、標準的な人材、管理職にはならない人材の3パターン作成して全体像(どんな感じで昇給・昇格するか)をイメージできるようにしています。

また、この基本シミュレーション表は、社員には非公開とします。

秘密という意味ではなく、これを社員が見ると「自分は33歳なのにまだ係長だ」あるいは、「入社10年目なのに基本給が26万円しかない」と、言った勘違いの原因となるので注意が必要です。

基本シミュレーション表は、キャリアパスの一例で、必ずその通りに推移するものではないということです。

【表】1_基本シミュレーション表(別窓表示)

この基本シミュレーション表のサンプルは、多くの中小企業が導入している、経験と能力に応じて基本給が少しずつアップするタイプです。

ジョブ型や成果主義の給与・人事評価制度を検討している場合も優秀な人材がどのように成長(等級や役職、あるいは業績アップ)するか、そしてその時の給与額をまとめた一覧表を作成します。

※基本シミュレーションの具体的な作り方は、後述を参考にしてください。

最初に優秀な社員のキャリアパスについて考える理由は、上限(優秀な社員のキャリアパス)のイメージを作ってしまえば、他の社員はその基準以下になるので、後は必要に応じてシミュレーション表を作成すればよいのです。

私のコンサルでは、優秀な人材、標準的な人材、管理職にはならない人材の3パターン作成して全体像(どんな感じで昇給・昇格するか)をイメージできるようにしています。

また、この基本シミュレーション表は、社員には非公開とします。

秘密という意味ではなく、これを社員が見ると「自分は33歳なのにまだ係長だ」あるいは、「入社10年目なのに基本給が26万円しかない」と、言った勘違いの原因となるので注意が必要です。

基本シミュレーション表は、キャリアパスの一例で、必ずその通りに推移するものではないということです。

④ 会社の業績、本人の実力に合った昇給額とは

基本シミュレーション表を作成するにあたって、適切な昇給額をどうするかが悩ましいと思います。優秀な人材に対して、毎年1万円位の昇給が必要なのか、あるいは5千円位でいいのか。

この疑問の答えは「年齢と役職に応じた年収の目安を設定する」です。これは、年齢と役職だけが重要ということではなく、キャリアパスは新入社員から定年退職まで必要で、役職は能力の基準として分かりやすいという意味です。

社員の給与について、「絶対的に正しい金額」というものはありません。業界別の人件費のデータなどもありますが、それは「答え」ではなく、参考程度にするべきです。

人材不足であれば、採用が難しくなるので給与も高く設定しないといけません。仕事の人気も給与に影響します。人気のある仕事であれば、多少給与が低くても働きたいと考える人はいる一方で人気のない職種の場合は、ある程度給与を高くしないと採用に結びつきません。昨今の例では、屋外での作業はあまり人気がない一方で、IT関係やクリエイティブな仕事、自分の裁量でいろいろできる仕事などは人気があります。

このような要素を考慮して他社に負けない給与相場を把握することが重要です。上記の基本シミュレーションのサンプルも、ある職種では「いい感じ」の給与だとしても、別の業界では「低すぎる」ということになる可能性があるのです。

ここで難しいのは、中小企業の多くは人件費に余裕があまりないということです。

理想はこれくらい支給したいが、ウチの業績ではちょっと厳しい、という思いは多くの中小企業の経営者がされたはずです。

このようなことを総合的に考えながら、適切な給与水準や昇給額を検討するために、最初に年齢と役職に応じた年収の目安について検討します。

「世の中(あるいは同業他社)のことを考えると、〇歳では月給〇円位は必要だよね。そして、優秀な人は〇歳位で課長になってその時の月給は〇円位支給しないと社員は納得しない(転職してしまう)よね・・・」と言った具合に新入社員から定年までの優秀な人のキャリアパスと必要な給与額を考えます。

例えば、自社のビジネスモデルや同業他社(世間相場)を考慮した結果、次のようになったとします。

※賞与を月給の1か月分を2回(夏、冬)支給すると仮定します。

年齢、役職と月給(年収)に対する大きな方針が決まれば、毎年どの位昇給しないといけないかが見えてきます。

例えば上記の場合、22歳で月給が22万円です。そして、10年後の32歳では月給34万円になるのであれば、単純計算で毎年12000円の昇給が必要です。この12000円の昇給はすべて基本給ではなく、役職手当や等級手当として支給することもできます。つまり、毎年コンスタントに同額の昇給ではなくても良いのですが、結果として32歳で34万円になるように推移させる必要があるということです。

基本給、役職手当、等級手当の考え方については後述してありますので、自社に合ったバランスで昇給・昇格の方針を設定してください。

優秀な人材からそうでない人まで、すべてのパターンのシミュレーションを作成するのは大変なので、まずは優秀な人材のシミュレーションを作成します。優秀な人材を基準として、他の社員はそれ以下の推移になると理解して、後は必要に応じてキャリアパスに応じたシミュレーションを検討するとよいでしょう。

この疑問の答えは「年齢と役職に応じた年収の目安を設定する」です。これは、年齢と役職だけが重要ということではなく、キャリアパスは新入社員から定年退職まで必要で、役職は能力の基準として分かりやすいという意味です。

社員の給与について、「絶対的に正しい金額」というものはありません。業界別の人件費のデータなどもありますが、それは「答え」ではなく、参考程度にするべきです。

人材不足であれば、採用が難しくなるので給与も高く設定しないといけません。仕事の人気も給与に影響します。人気のある仕事であれば、多少給与が低くても働きたいと考える人はいる一方で人気のない職種の場合は、ある程度給与を高くしないと採用に結びつきません。昨今の例では、屋外での作業はあまり人気がない一方で、IT関係やクリエイティブな仕事、自分の裁量でいろいろできる仕事などは人気があります。

このような要素を考慮して他社に負けない給与相場を把握することが重要です。上記の基本シミュレーションのサンプルも、ある職種では「いい感じ」の給与だとしても、別の業界では「低すぎる」ということになる可能性があるのです。

ここで難しいのは、中小企業の多くは人件費に余裕があまりないということです。

理想はこれくらい支給したいが、ウチの業績ではちょっと厳しい、という思いは多くの中小企業の経営者がされたはずです。

このようなことを総合的に考えながら、適切な給与水準や昇給額を検討するために、最初に年齢と役職に応じた年収の目安について検討します。

「世の中(あるいは同業他社)のことを考えると、〇歳では月給〇円位は必要だよね。そして、優秀な人は〇歳位で課長になってその時の月給は〇円位支給しないと社員は納得しない(転職してしまう)よね・・・」と言った具合に新入社員から定年までの優秀な人のキャリアパスと必要な給与額を考えます。

例えば、自社のビジネスモデルや同業他社(世間相場)を考慮した結果、次のようになったとします。

- 22歳、新入社員→ 月給22万円、年収308万円位

- 32歳、係長のイメージ→ 月給34万円、年収476万円位

- 42歳、課長のイメージ→ 月給45万円、年収630万円位

- 52歳、部長のイメージ→ 月給58万円、年収812万円位

年齢、役職と月給(年収)に対する大きな方針が決まれば、毎年どの位昇給しないといけないかが見えてきます。

例えば上記の場合、22歳で月給が22万円です。そして、10年後の32歳では月給34万円になるのであれば、単純計算で毎年12000円の昇給が必要です。この12000円の昇給はすべて基本給ではなく、役職手当や等級手当として支給することもできます。つまり、毎年コンスタントに同額の昇給ではなくても良いのですが、結果として32歳で34万円になるように推移させる必要があるということです。

基本給、役職手当、等級手当の考え方については後述してありますので、自社に合ったバランスで昇給・昇格の方針を設定してください。

優秀な人材からそうでない人まで、すべてのパターンのシミュレーションを作成するのは大変なので、まずは優秀な人材のシミュレーションを作成します。優秀な人材を基準として、他の社員はそれ以下の推移になると理解して、後は必要に応じてキャリアパスに応じたシミュレーションを検討するとよいでしょう。

⑤ 部署ごと(職種別)に給与の相場を変える場合

会社にはさまざまな部署や職種があります。そして、悩ましいのが部署ごとに給与の相場を変えるかどうかです。

多くの経営者は、同じ会社の仲間なのだから給与相場も一緒にしたいと考えているようです。しかし、部署ごとに給与の差を付けたくないと考えていても結果として差はついてしまうことがあります。

給与・人事評価制度のストーリーを考えるときには、この部署間の給与推移の違いも検討する必要があります。例えば、営業部の方が製造部よりも給与相場(推移)が高いのであれば、それに対応するように給与制度を設計します。

部署間の給与相場(推移)について考えを整理してもらう際、私は経営者に対して次の質問をします。

「各部署に同じ学歴、能力、パフォーマンスの人が入ったとして、10年後の給与の差はどのくらいになっているとイメージしますか」

このように具体的にイメージしてもらうことにより、理想は「同じ会社で働く仲間なのだから給与相場も同じであるべき」と考えていた経営者も例えば、営業部の人は40万円位、製造部の人は38万円位、管理部門の人は35万円位・・・と部署ごとに違う結果になることがあります。

そして、この給与差を実現させるための設計として、部署別に「手当」によって差をつける方法と「昇給額」に差をつける方法があります。

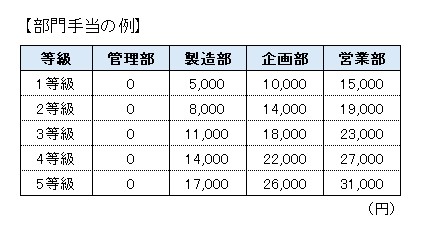

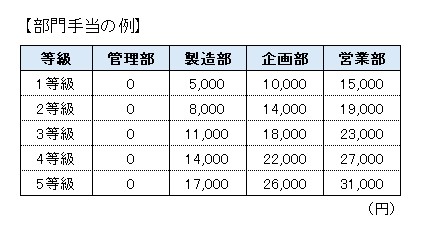

手当で差をつける場合は、例えば、次の表のように部署別(部門別)に手当を設定します。

部署別に給与相場を変える場合に、もう一つ悩ましい問題があります。

部署別に給与相場を変える場合に、もう一つ悩ましい問題があります。

それは、社員にオープンにするかどうかです。

給与に関する法律はいろいろありますが、会社の全部署の給与体系をオープンにする必要はありません。

しかし、隠すのもなんだかマイナスのイメージにつながりそうです。

詳細をすべてオープンにする必要はありませんが、会社のしっかりとした考えによって部署間に差がついているのであれば、その事実は隠さないことをお薦めします。ある程度オープンにした方が会社と従業員の信頼関係はアップします。

給与・人事評価制度のストーリーを考える際は、誰に対しても同じ説明ができることが大切です。

各部署の細かいキャリアパスまで説明する必要はありませんが、給与制度のルールは全員に同じように公開することが重要です。

多くの経営者は、同じ会社の仲間なのだから給与相場も一緒にしたいと考えているようです。しかし、部署ごとに給与の差を付けたくないと考えていても結果として差はついてしまうことがあります。

給与・人事評価制度のストーリーを考えるときには、この部署間の給与推移の違いも検討する必要があります。例えば、営業部の方が製造部よりも給与相場(推移)が高いのであれば、それに対応するように給与制度を設計します。

部署間の給与相場(推移)について考えを整理してもらう際、私は経営者に対して次の質問をします。

「各部署に同じ学歴、能力、パフォーマンスの人が入ったとして、10年後の給与の差はどのくらいになっているとイメージしますか」

このように具体的にイメージしてもらうことにより、理想は「同じ会社で働く仲間なのだから給与相場も同じであるべき」と考えていた経営者も例えば、営業部の人は40万円位、製造部の人は38万円位、管理部門の人は35万円位・・・と部署ごとに違う結果になることがあります。

そして、この給与差を実現させるための設計として、部署別に「手当」によって差をつける方法と「昇給額」に差をつける方法があります。

手当で差をつける場合は、例えば、次の表のように部署別(部門別)に手当を設定します。

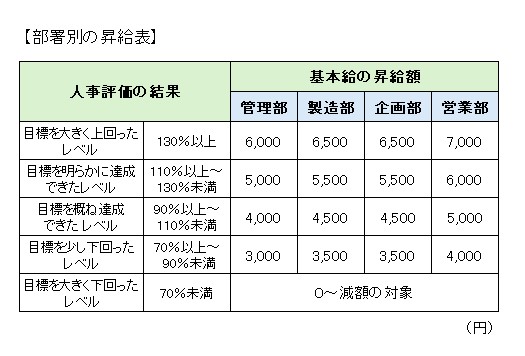

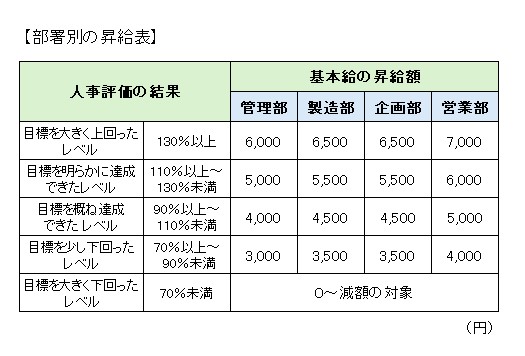

昇給額で差をつける場合は、例えば、次のように評価結果に対する基本給の昇給額を部署別に変えるという考え方です。

それは、社員にオープンにするかどうかです。

給与に関する法律はいろいろありますが、会社の全部署の給与体系をオープンにする必要はありません。

しかし、隠すのもなんだかマイナスのイメージにつながりそうです。

詳細をすべてオープンにする必要はありませんが、会社のしっかりとした考えによって部署間に差がついているのであれば、その事実は隠さないことをお薦めします。ある程度オープンにした方が会社と従業員の信頼関係はアップします。

給与・人事評価制度のストーリーを考える際は、誰に対しても同じ説明ができることが大切です。

各部署の細かいキャリアパスまで説明する必要はありませんが、給与制度のルールは全員に同じように公開することが重要です。

⑥ 時間外勤務(残業)について

給与・人事評価制度のストーリーを考える上で無視できないが、時間外労働、つまり残業についてです。

レストランや小売店などBtoCのビジネスの多くは、営業時間があります。その営業時間のことを考えるとどうしても残業が必要な場合もあるはずです。

働き方改革によって勤務時間や残業時間がいろいろと話題になりました。インターネットを調べればすぐに答えが出るので、知識をつけている従業員もたくさんいます。

ある程度の残業が必要な職場の場合は、それをあらかじめ想定して人件費のことを考える必要があります。そして、将来的にはその残業を減らすことができるのか、あるいは、優秀な人にはある程度残業をしてもらいたいと考えるか、給与・人事評価制度のストーリーを考えるときには、部署ごとの適切な残業時間についても検討します。

無駄な残業を防ぐために、多くの企業では、残業をする場合は事前に上司に申請するスタイルをとっています。従業員にとって多少面倒でも、残業の理由などを記入して申請することによって無駄な残業の削減につながります。

あるいは、平均すると1日30分くらいは残業をするのが普通(必要)ということであれば、10時間分のみなし時間外手当を支給する方法もあります。

また、人事評価シートの評価項目に「期間中の残業時間とその効果(無駄な残業がなかったか)」を設定して、その結果を賞与などに反映している会社もあります。

レストランや小売店などBtoCのビジネスの多くは、営業時間があります。その営業時間のことを考えるとどうしても残業が必要な場合もあるはずです。

働き方改革によって勤務時間や残業時間がいろいろと話題になりました。インターネットを調べればすぐに答えが出るので、知識をつけている従業員もたくさんいます。

ある程度の残業が必要な職場の場合は、それをあらかじめ想定して人件費のことを考える必要があります。そして、将来的にはその残業を減らすことができるのか、あるいは、優秀な人にはある程度残業をしてもらいたいと考えるか、給与・人事評価制度のストーリーを考えるときには、部署ごとの適切な残業時間についても検討します。

無駄な残業を防ぐために、多くの企業では、残業をする場合は事前に上司に申請するスタイルをとっています。従業員にとって多少面倒でも、残業の理由などを記入して申請することによって無駄な残業の削減につながります。

あるいは、平均すると1日30分くらいは残業をするのが普通(必要)ということであれば、10時間分のみなし時間外手当を支給する方法もあります。

また、人事評価シートの評価項目に「期間中の残業時間とその効果(無駄な残業がなかったか)」を設定して、その結果を賞与などに反映している会社もあります。

⑦ リモートワークについて

コロナの影響もあり、昨今ではリモートワークを積極的に導入している企業が増えています。

従業員も通勤時間のことや一人で集中して仕事ができる、といったことから歓迎している人もいれば、近くに相談相手がいない、家だと集中できない、必要なものが会社にある、などの理由でリモートワークを嫌がる人もいます。また、リモートワークをしたくてもリモートでは成立しない業種もたくさんあります。

中小企業も生産性アップと従業員のQOL(生活の質)の向上のためにリモートワークを導入するところが増えています。リモートワークのメリット、デメリットを理解したうえで、一度、可能な部署にはリモートワークの導入方法を考えてみてください。

私のコンサルでは、リモートワークを特にお薦めはしている訳ではありません。ただ、給与・人事評価制度のストーリーを考えるときに一度、リモートワークを自社で導入したらどうなるかをイメージしてみることが重要です。そして、うまく機能するようであれば導入を検討すればよいのです。

また、リモートワークを多く実施している社員とそうでない社員では、人事評価シートを少し変えた方がよい場合があります。

特に定性的な評価項目については直接会って一緒に仕事をしているとよく分かりますが、離れていると評価が難しい場合があります。この解決策は、通常勤務の人事評価シートをベースにリモートワークでは当てはまらない、あるいは評価が難しい項目を見直すことです。またリートワークは特に自己管理が重要になるので、自己管理の方法や効率よく(ストレスを貯めずに)仕事をする方法について定期的に勉強会や現状把握を行うとよいでしょう。

従業員も通勤時間のことや一人で集中して仕事ができる、といったことから歓迎している人もいれば、近くに相談相手がいない、家だと集中できない、必要なものが会社にある、などの理由でリモートワークを嫌がる人もいます。また、リモートワークをしたくてもリモートでは成立しない業種もたくさんあります。

中小企業も生産性アップと従業員のQOL(生活の質)の向上のためにリモートワークを導入するところが増えています。リモートワークのメリット、デメリットを理解したうえで、一度、可能な部署にはリモートワークの導入方法を考えてみてください。

私のコンサルでは、リモートワークを特にお薦めはしている訳ではありません。ただ、給与・人事評価制度のストーリーを考えるときに一度、リモートワークを自社で導入したらどうなるかをイメージしてみることが重要です。そして、うまく機能するようであれば導入を検討すればよいのです。

また、リモートワークを多く実施している社員とそうでない社員では、人事評価シートを少し変えた方がよい場合があります。

特に定性的な評価項目については直接会って一緒に仕事をしているとよく分かりますが、離れていると評価が難しい場合があります。この解決策は、通常勤務の人事評価シートをベースにリモートワークでは当てはまらない、あるいは評価が難しい項目を見直すことです。またリートワークは特に自己管理が重要になるので、自己管理の方法や効率よく(ストレスを貯めずに)仕事をする方法について定期的に勉強会や現状把握を行うとよいでしょう。

Copyright©

株式会社オーダーメイドステーション All rights reserved.