(4)役職と等級の考え方

世の中にはさまざまな手当があることは前述の通りですが、役職手当と等級手当は給与項目の重要な要素となるので、ここで詳しく説明します。

① 役職の考え方

多くの企業で当たり前のように役職を設定していますが、役職が必要な理由として次のことあげられます。

役職は大きく分けると、上位者が新人や後輩の指導をしたり、評価をしたりする「実績や経験が豊富な社員が後輩社員を管理する、成長させる」という意味と「肩書によって立場を明確にする」という2つの要素があります。

後輩社員を管理したり成長させたりすることは、とても価値のあることです。役職手当はこの業務の対価であると言えます。

一般的な役職として、主任、係長、課長、部長といった呼称がありますが、給与や仕事の内容のほかに、「肩書」は本人のステータスを分かりやすく表現しています。

例えば、営業の仕事で肩書がない名刺よりも例えば「課長」や「マネージャー」と書いてあった方が相手の信頼はアップします。多くの銀行において、給与制度上は平社員でも名刺には「支店長代理」などと記載されていることは珍しくありません。

仕事以外でも、例えば同窓会などで「もう課長になったんだ。すごいねー」という会話は、給与や仕事の内容を知らなくても交わされることが多いと思います。

一方、役職を設定するデメリットは何かあるでしょうか。

それは、役職のルールをしっかり決めていないと、役職体系が崩壊してしまうおそれがあることです。

一般社員から始まって、主任、係長、課長、部長と4つの役職の場合は、そんなに複雑なことはありませんが、たとえば、主任、係長、課長代理、課長補佐、課長、統括課長、部長代理、部長補佐、部長、統括部長など役職がたくさんあると、それぞれの役職の意味を合理的にとらえるのが難しくなります。

例えば、〇さんはまだ課長にするのは早いので課長代理にしよう。△さんは、これまで課長だったけど嘱託社員になるタイミングで課長補佐にしよう・・・など、その時々では意味があっても、いろいろなケースや例外を次々に認めていると、それぞれの役職の意味が分からなくなってしまうことがあります。

その場しのぎのために役職を増やしてしまうと便利な役職もデメリットになってしまうので注意が必要です。

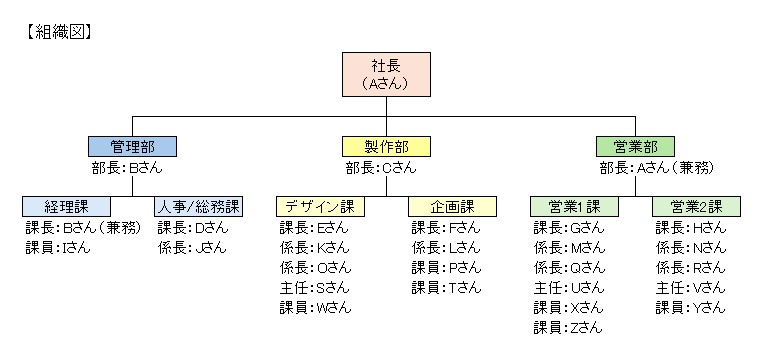

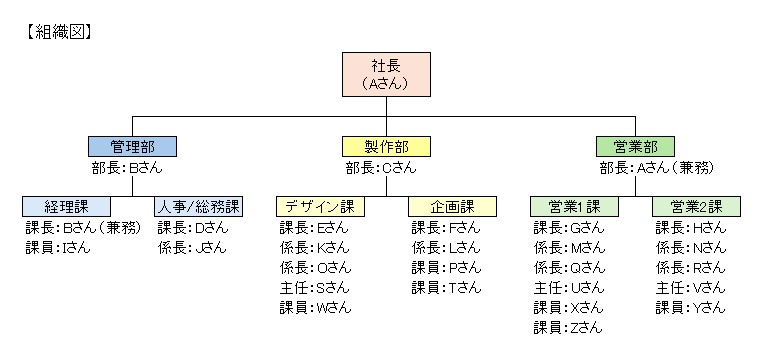

役職を整備するときに合わせて考えたいのが「組織図」です。

例えば、下記が社員24人の広告企画会社の組織図だとします。

営業部長と経理課長は、(兼務)となっていますが、どの部や課も組織の形(役職)をしっかり整備して、管理職に該当者がいない場合は、上位者による「兼務」と明記することが重要です。

営業部長と経理課長は、(兼務)となっていますが、どの部や課も組織の形(役職)をしっかり整備して、管理職に該当者がいない場合は、上位者による「兼務」と明記することが重要です。

このようにしっかりとした組織図を作り、社員に公開することによって、会社全体の発展のイメージを共有することができます。

上記の例の場合、営業部長は社長(Aさん)が兼務となっていますが、課長のGさんまたはHさんが次期部長候補であることが予想できます。

このように役職を設定して、さらに組織図をしっかり整備することは、会社の近い将来のビジョンの共有と社員の成長の原動力となるのです。

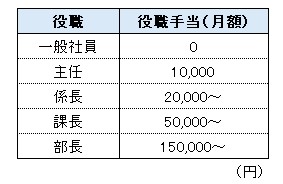

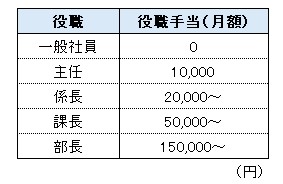

必要な役職を設定した後は、「役職手当」について考えます。

シンプルな例として、次のような役職手当表をもとに説明します。

最初に考えることは、役職ごとの価値の違いです。

最初に考えることは、役職ごとの価値の違いです。

たとえば、主任と係長までは普通に頑張っていたらなれるが、課長は優秀な人材しかなれない役職である場合は、上記の例のように主任(1万円)、係長(2万円)、課長(5万円)というように主任、係長までは1万円の昇給ですが、課長になると3万円昇給するというように差をつけます。

この具体的な金額については、前述した給与・人事評価制度のストーリーをもとに優秀な社員のキャリアパスを検討して「基本シミュレーション表」でいくつか役職手当の金額を入れながら調整します。

上記の例の場合、部長になると一気に10万円アップしますが、これは、部長は管理監督者となり、時間外手当が支給されない分、役職手当に組み入れているという例です。部長になって残業代がなくなり、給与が減ってしまうということないようにするための処置です。部長になる前の時間外手当の平均が月額6万円で、課長から部長への昇格による昇給が4万円というイメージです。

また、係長、課長、部長の役職手当が「〇〇円~」となっているのにも意味があります。

これは同じ課長職でも部下の人数やマネジメントの難しさ、課長職としての成熟レベルなどの違いを表現するためです。課長になったら最低でも5万円の役職手当が支給されますが、部下が多い場合やベテラン課長は役職手当が6万円になることもあるということです。

このように給与体系を作るうえでは、さまざまなケースを想定して融通が利く制度にすることが重要です。

最後に、給与体系の役職と名刺に記載する役職が異なる場合についてです。

前述のように、営業活動などの際、名刺に役職がなにも無いよりも例えば「課長」や「マネージャー」というように記載されていたほうが相手の心証がよくなる場合があります。

このようなケースでは、名刺に記載用の役職と実際の給与や組織での役職を変えることが有効です。

たとえば、給与と実際の組織の役職は、一般社員、主任、係長、課長、部長だとしても、名刺には、リーダー、マネージャー、ゼネラルマネージャーなどと記載します。

この時のポイントは、混乱しないように和呼称と英呼称のようにハッキリ分けるということです。

- 能力や経験の違いを役職として区別する。

- 役職の昇格は給与アップにつながるので、キャリアパスがイメージしやすくなる。

- 役職ごとに必要な仕事や責任を与えて、効率よく組織をマネジメントする。

- 対外的にも役職を設定すると便利になることが多い(役職によって信頼度が上がることがある)。

役職は大きく分けると、上位者が新人や後輩の指導をしたり、評価をしたりする「実績や経験が豊富な社員が後輩社員を管理する、成長させる」という意味と「肩書によって立場を明確にする」という2つの要素があります。

後輩社員を管理したり成長させたりすることは、とても価値のあることです。役職手当はこの業務の対価であると言えます。

一般的な役職として、主任、係長、課長、部長といった呼称がありますが、給与や仕事の内容のほかに、「肩書」は本人のステータスを分かりやすく表現しています。

例えば、営業の仕事で肩書がない名刺よりも例えば「課長」や「マネージャー」と書いてあった方が相手の信頼はアップします。多くの銀行において、給与制度上は平社員でも名刺には「支店長代理」などと記載されていることは珍しくありません。

仕事以外でも、例えば同窓会などで「もう課長になったんだ。すごいねー」という会話は、給与や仕事の内容を知らなくても交わされることが多いと思います。

一方、役職を設定するデメリットは何かあるでしょうか。

それは、役職のルールをしっかり決めていないと、役職体系が崩壊してしまうおそれがあることです。

一般社員から始まって、主任、係長、課長、部長と4つの役職の場合は、そんなに複雑なことはありませんが、たとえば、主任、係長、課長代理、課長補佐、課長、統括課長、部長代理、部長補佐、部長、統括部長など役職がたくさんあると、それぞれの役職の意味を合理的にとらえるのが難しくなります。

例えば、〇さんはまだ課長にするのは早いので課長代理にしよう。△さんは、これまで課長だったけど嘱託社員になるタイミングで課長補佐にしよう・・・など、その時々では意味があっても、いろいろなケースや例外を次々に認めていると、それぞれの役職の意味が分からなくなってしまうことがあります。

その場しのぎのために役職を増やしてしまうと便利な役職もデメリットになってしまうので注意が必要です。

役職を整備するときに合わせて考えたいのが「組織図」です。

例えば、下記が社員24人の広告企画会社の組織図だとします。

このようにしっかりとした組織図を作り、社員に公開することによって、会社全体の発展のイメージを共有することができます。

上記の例の場合、営業部長は社長(Aさん)が兼務となっていますが、課長のGさんまたはHさんが次期部長候補であることが予想できます。

このように役職を設定して、さらに組織図をしっかり整備することは、会社の近い将来のビジョンの共有と社員の成長の原動力となるのです。

必要な役職を設定した後は、「役職手当」について考えます。

シンプルな例として、次のような役職手当表をもとに説明します。

たとえば、主任と係長までは普通に頑張っていたらなれるが、課長は優秀な人材しかなれない役職である場合は、上記の例のように主任(1万円)、係長(2万円)、課長(5万円)というように主任、係長までは1万円の昇給ですが、課長になると3万円昇給するというように差をつけます。

この具体的な金額については、前述した給与・人事評価制度のストーリーをもとに優秀な社員のキャリアパスを検討して「基本シミュレーション表」でいくつか役職手当の金額を入れながら調整します。

上記の例の場合、部長になると一気に10万円アップしますが、これは、部長は管理監督者となり、時間外手当が支給されない分、役職手当に組み入れているという例です。部長になって残業代がなくなり、給与が減ってしまうということないようにするための処置です。部長になる前の時間外手当の平均が月額6万円で、課長から部長への昇格による昇給が4万円というイメージです。

また、係長、課長、部長の役職手当が「〇〇円~」となっているのにも意味があります。

これは同じ課長職でも部下の人数やマネジメントの難しさ、課長職としての成熟レベルなどの違いを表現するためです。課長になったら最低でも5万円の役職手当が支給されますが、部下が多い場合やベテラン課長は役職手当が6万円になることもあるということです。

このように給与体系を作るうえでは、さまざまなケースを想定して融通が利く制度にすることが重要です。

最後に、給与体系の役職と名刺に記載する役職が異なる場合についてです。

前述のように、営業活動などの際、名刺に役職がなにも無いよりも例えば「課長」や「マネージャー」というように記載されていたほうが相手の心証がよくなる場合があります。

このようなケースでは、名刺に記載用の役職と実際の給与や組織での役職を変えることが有効です。

たとえば、給与と実際の組織の役職は、一般社員、主任、係長、課長、部長だとしても、名刺には、リーダー、マネージャー、ゼネラルマネージャーなどと記載します。

この時のポイントは、混乱しないように和呼称と英呼称のようにハッキリ分けるということです。

② 等級を設定する意味

役職と混同しやすいのが「等級」です。

法的なルールはありませんが、一般的に「役職」は組織に必要なポストと役割で決めますが、「等級」は、仕事のスキルやマネジメントレベルによって分類します。平たく言うと、役職は組織の状況に応じて変わるが、等級は本人の能力によって変わるということです。

「ウチの役職は本人の能力によって変動するという考え方なので等級手当は設定しない」という会社もあり、それで運用できていれば全く問題ありませんが、私は役職と等級をそれぞれ設定した方が給与の昇給や人事評価制度の運用が合理的になると考えています。

等級を設定するうえで、重要になるのが、各等級のガイドラインを作ることです。

私が行うコンサルでは、クライアントの業務内容、組織体制をしっかりヒアリングをして次のような「等級別必要要件の目安」を作ります。

例えば、1から5等級まで設定した場合、ぞれぞれの等級に必要なマネジメントレベルをまとめます。

このときに注意したいのが、あまり細かくなり過ぎないということです。

上記の例は、多くの職種に当てはまる書き方をしています。つまり、職種別の固有の業務については書いてありませんが、これには理由があります。それは、職種別に作成した場合、複雑になってしまうおそれがある、とういこととすべての職種において同じような温度感の「等級別必要要件の目安」を作るのが難しいからです。

職種別にステップアップに必要な項目を整理することはとても有意義ですが、その場合は、人事評価制度のツールとして利用するのではなく、より実践的に「人材育成の教材」として利用するのが良いです。

人事評価制度に必要な資料は簡潔で統一感があることが重要です。一方、教材であれば、それぞれの部署で自由に設計しても問題ありません。

給与・人事評価制度を作る際に、熱心な経営者はさまざまな考えを取り入れたいと考えることがありますが、人事評価制度のツールではなく、「人材育成の教材」として活用すると効果的ということが多いです。

役職は、組織の体制によって本人の能力が落ちたわけでもないに、変更(降格)になる場合もあります。

例えば、その部署がなくなる場合、後進のために役職を譲る場合などです。しかし、主に能力によって区分される「等級」は下がることはないと考えるのが自然です。本人のやる気やパフォーマンスが落ちない限り等級は下がらないものとするのが、私がお薦めする等級手当の考え方です。

等級手当額の決め方は、役職手当と同じように前述の「給与・人事評価制度のストーリー」と「基本シミュレーション表」で確認をしながら調整します。

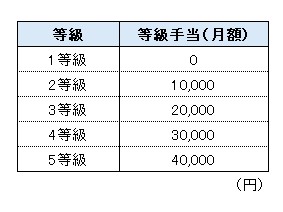

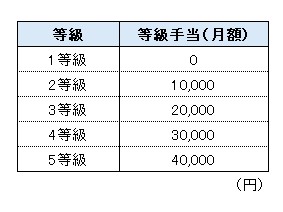

例えば、1等級から5等級まで設定して次のような等級手当額にしたとします。

上記では、等級が一つアップすると1万円の昇給になっていますが、この昇給幅をもっと小さくしたいと考えたとします。

上記では、等級が一つアップすると1万円の昇給になっていますが、この昇給幅をもっと小さくしたいと考えたとします。

例えば、等級が一つアップすると3,000円に設定した場合、等級手当が4万円になるためには、15等級位必要になります。一つの等級ごとに必要要件の目安を設定するとしたら、15区分(15の違う定義)が必要になりますが、これを作成するのは現実的ではありません。

そこで、このような場合は、各等級をA/B/Cの3つ(あるいは2つ)に区分することをご提案しています。つまり、1等級Cから始まって、等級別必要要件の目安の内容が4割位できるようになったら1等級Bになる。さらに等級別必要要件の目安の内容が7割位できるようになったら1等級Aになる。そして、1等級の内容がすべてできるようになったら2等級Cへ昇格するという考え方です。

そうすると、次のような表になります。 このように等級は、役職とともに会社の組織に合った給与・人事評価制度を作成するうえで、とても有効な項目です。ポイントは、人事評価制度のストーリーを意識して、前述の基本給や役職手当、その他の手当と合わせて優秀な人材のキャリアパスを「基本シミュレーション表」で確認をしながら自社に合った等級制度を作ることです。

このように等級は、役職とともに会社の組織に合った給与・人事評価制度を作成するうえで、とても有効な項目です。ポイントは、人事評価制度のストーリーを意識して、前述の基本給や役職手当、その他の手当と合わせて優秀な人材のキャリアパスを「基本シミュレーション表」で確認をしながら自社に合った等級制度を作ることです。

法的なルールはありませんが、一般的に「役職」は組織に必要なポストと役割で決めますが、「等級」は、仕事のスキルやマネジメントレベルによって分類します。平たく言うと、役職は組織の状況に応じて変わるが、等級は本人の能力によって変わるということです。

「ウチの役職は本人の能力によって変動するという考え方なので等級手当は設定しない」という会社もあり、それで運用できていれば全く問題ありませんが、私は役職と等級をそれぞれ設定した方が給与の昇給や人事評価制度の運用が合理的になると考えています。

等級を設定するうえで、重要になるのが、各等級のガイドラインを作ることです。

私が行うコンサルでは、クライアントの業務内容、組織体制をしっかりヒアリングをして次のような「等級別必要要件の目安」を作ります。

例えば、1から5等級まで設定した場合、ぞれぞれの等級に必要なマネジメントレベルをまとめます。

このときに注意したいのが、あまり細かくなり過ぎないということです。

上記の例は、多くの職種に当てはまる書き方をしています。つまり、職種別の固有の業務については書いてありませんが、これには理由があります。それは、職種別に作成した場合、複雑になってしまうおそれがある、とういこととすべての職種において同じような温度感の「等級別必要要件の目安」を作るのが難しいからです。

職種別にステップアップに必要な項目を整理することはとても有意義ですが、その場合は、人事評価制度のツールとして利用するのではなく、より実践的に「人材育成の教材」として利用するのが良いです。

人事評価制度に必要な資料は簡潔で統一感があることが重要です。一方、教材であれば、それぞれの部署で自由に設計しても問題ありません。

給与・人事評価制度を作る際に、熱心な経営者はさまざまな考えを取り入れたいと考えることがありますが、人事評価制度のツールではなく、「人材育成の教材」として活用すると効果的ということが多いです。

役職は、組織の体制によって本人の能力が落ちたわけでもないに、変更(降格)になる場合もあります。

例えば、その部署がなくなる場合、後進のために役職を譲る場合などです。しかし、主に能力によって区分される「等級」は下がることはないと考えるのが自然です。本人のやる気やパフォーマンスが落ちない限り等級は下がらないものとするのが、私がお薦めする等級手当の考え方です。

等級手当額の決め方は、役職手当と同じように前述の「給与・人事評価制度のストーリー」と「基本シミュレーション表」で確認をしながら調整します。

例えば、1等級から5等級まで設定して次のような等級手当額にしたとします。

例えば、等級が一つアップすると3,000円に設定した場合、等級手当が4万円になるためには、15等級位必要になります。一つの等級ごとに必要要件の目安を設定するとしたら、15区分(15の違う定義)が必要になりますが、これを作成するのは現実的ではありません。

そこで、このような場合は、各等級をA/B/Cの3つ(あるいは2つ)に区分することをご提案しています。つまり、1等級Cから始まって、等級別必要要件の目安の内容が4割位できるようになったら1等級Bになる。さらに等級別必要要件の目安の内容が7割位できるようになったら1等級Aになる。そして、1等級の内容がすべてできるようになったら2等級Cへ昇格するという考え方です。

そうすると、次のような表になります。

Copyright©

株式会社オーダーメイドステーション All rights reserved.